【巡回相談について】

特別支援教育巡回相談員設置要綱.pdf

幼稚園、こども園、保育所(園)からの要請手続き.pdf

高等学校からの要請の手続き.pdf

【派遣要請提出様式】

派遣要請書.docx

フェイスシート.xlsx

【派遣後提出様式】

巡回相談員活用報告書.docx

お知らせ

令和7年度 西北地区特別支援連携協議会 第2回運営協議会

令和8年1月6日(火)に令和7年度西北地区特別支援連携協議会第2回運営協議会をつがる市交流センター「松の館」で行われました。

当日は教育委員会や幼保こども園、福祉関係者など様々な職種の方が集まり、本校職員も含め35名の参加を頂きました。天候の悪い中、本当にありがとうございました。

第1部では、一年間の本協議会の活動報告として、相談支援事業「ねっと!ひまわり」の活動報告等を行い、次年度の活動予定も承認していただきました。また、西北教育事務所の廣森指導主事から今年度の巡回相談員訪問の報告では、通常学級における児童生徒の相談件数が増加していることやその要因などについてお話がありました。

第2部では、4つの分科会に分かれて協議を行いました。

第1分科会の不登校支援では、新型コロナ以降、欠席へのハードルが下がり、不登校が増加している状況を受け、小・中学校、高等学校での支援体制について情報交換をし、どのような対応があるかを話し合いました。

管理職、養護教諭等で対応チームを設置している学校が多く、時差式の登校や別室登校、オンライン授業、小・中学校では適応指導教室を利用するなど様々な手立てで不登校支援にあたっていました。高校では出席日数を確保し、試験で単位認定をしていますが、就労の際、欠席日数で引っかかることがあり、進路指導の難しさがあるとのことでした。

発達障害などの疑いがある場合、医師の意見書があれば相談支援事業所を通して放課後等デイサービスを利用できること、SSWであれば家庭訪問など保護者支援や外部機関とのつながりなど福祉の面で広く活用できると紹介がありました。

子どもや保護者と面談を重ね、寄り添いながら対応していますが、人的資源と不登校の受け皿となる社会資源が圧倒的に足りず、何らかの支援がほしいという声があがっていました。

第2分科会の教育支援委員会の業務についてでは、各自治体によって業務内容や保護者への就学決定の通知の仕方などに違いがあることが分かりました。巡回指導、就学指導にかかる子の中には診断名は付かず「発達障がいの疑い」という子ども多くいます。集中力の低下や落ち着きのなさなど、就学前から生活リズムの見直しすることで改善される例もあるため、保健師さんと連携し、3・5歳児検診など通して保護者の意識づけできる機会があればという意見も出ていました。

第3分科会の幼保こども園支援に関する分科会では、各町で実施している園訪問の成果と課題について話し合われました。保健師さんが定期的に園を訪問していることで支援につながっているケース、保健師さんが園と保護者との橋渡し役となり、療育につながったケースなど各町の成果を聞くことができました。相談支援事業所もりたさんからは、障がいの有無にかかわらず利用できるサービスや、保護者の同意がなくても保育士支援として利用できる事業の情報提供があり、大変参考になりました。

第4分科会では高等学校における特別支援校内支援体制について協議しました。4校の高等学校から現状について話題提供していただきました。夏休み前までに新1年生のカルテを作って校内で共有している高校、数学と英語のみ取り出しで通級指導教室のように指導している高校、非認知支援のクラウドサービスを契約して担当が転勤しても情報共有でいるようにしている高校、カームダウンハウスを各階に設置している高校など様々な話が出て、参加者のメモする手と質問が止まらないくらい盛り上がりました。高等学校の現状と大変さ、各校の工夫が分かり実りある話し合いとなりました。

参加者からは

特別支援に関する各学校の現状を情報共有することがあまりないので、とても勉強になりました。また、関係機関と相談や情報を聞くことが出来て、これからの指導に参考になることばかりでした。など感想をいただきました。

オンライン研修が主流になった今日、顔を合わせての分科会は様々な方々と情報共有ができ、多くの関係機関とタテとヨコの繋がりを深める機会となり、とても有意義な時間でした。

来年度もよろしくお願い致します。

令和7年度 西北地区特別支援連携協議会県民向け公開講座の御案内

本連携協議会では、県の重点事業「令和7年度チームで支える特別支援教育校内体制充実事業」の一環として、「子どものこころの安心・安全をはぐくむ居場所づくりのために」をテーマに、標記研修会を開催します。ご案内またはチラシに掲載されているURLか二次元バーコードから申込みください。申込締め切りは11月28日(金)となっております。皆様の御参加をお待ちしております。

・ 日 時 令和7年12月9日(火) 15:00~16:30

・ 開催方法 オンライン方式(ZOOM)

・ 対 象 県民全般(保護者を含む)、西北地区特別支援連携協議会委員、西北地区の小・中・高等学校職員及び特別支援コーディネーター、幼保こども園職員、西北地区福祉施設、県立特別支援学校職員、森田養護学校職員

〈日程及び内容〉

14:45~ 入室可能

15:00~ 開会行事

挨拶 <西北地区特別支援連携協議会 会長 鈴木 朋絵>

事務連絡

15:10~ <講話>

「子どもが安心できる居場所づくりについて考える~安全基地として大人ができること~」

講師 青森県立森田養護学校 教諭 飯田 かおり(臨床発達心理士)

15:40~ <話題提供>

「地域で育まれるフリースクールについて」

講師 一般社団法人ミライク理事 下山 翔大 氏 フリースクールミライク校長

16:10~ 質疑応答

16:20~ 閉会行事

挨拶 <西北地区特別支援連携協議会 副会長 佐々木 智里>

令和7年度 西北地区特別支援連携協議会研修会

7月28日(月)つがる市生涯学習センターにて、令和7年度西北地区特別支援連携協議会研修会が行われました。今回はこども園や小学校、福祉関係者など様々な機関からご参加いただき、ありがとうございました。

今回の研修会では、弘前大学教職大学院准教授の村元治氏をお招きし、「ありのままのよさを活かすインクルーシブな学びの場を考える」というテーマでご講義いただきました。

青森県では、少子化が進み児童生徒数は減っているものの、特別支援教育を受ける児童生徒の割合が増加傾向にあります。通常学級におけるインクルーシブな学びの場を作るために、インクルーシブな集団づくりを行う学級経営や交流及び共同学習の進め方など具体例を交えながらお話いただきました。

講話の一部内容から

『その人の靴で歩く』

・周囲と違っても、その子なりの「できた」を認める幅をもつ教育観や信念が大切です。

・全員が受容された環境では、集団の寛容度も高くなります。まずは本人を受容し、話を聞いて受けとめていきましょう。

~参加者の感想~

「様々な事例を元にお話ししてくださり、はっとさせられる部分がたくさんありました。こどもの自尊心や自己肯定感を下げないように、学級全体をうまく巻き込みながら、支援が必要な子に適切な支援の手を差しのべられる術を身につけたいと思いました。」

「学級経営の三領域やABC分析、心の居場所となる学校作りの話がとても参考になった。改めて学級作りについて考え、価値の共有ができるようにしたい。教育相談や受容が大切であるため、日頃から意識していきたい。」

たくさんのご意見・感想ありがとうございました。

令和7年度 西北地区特別支援連携協議会研修会のご案内

本連携協議会では、県の重点事業「令和7年度障がいのある子どものための総合支援事業」の一環として、「ありのままのよさを活かすインクルーシブな学びの場を考える」について、標記研修会を開催します。皆様の御参加をお待ちしております

下記リンクをクリックし、案内文と申込用紙をダウンロードの上、メールもしくはFAXでお申し込みください。

案内文はこちら→案内

申込み用紙はこちら→申込書

1 日 時 令和7年7月28日(月) 13:30~16:00

2 会 場 つがる市生涯学習交流センター「松の館 交流ホール」

つがる市木造若緑52 (℡ 0173-49-1200)

3 対 象 西北地区特別支援連携協議会委員、西北地区の小・中・高等学校職員及び特別支援教育コーディネーター、

西北地区福祉施設、県内特別支援学校職員

4 内 容 13:30~ 開会行事

13:40~ 講話「ありのままのよさを活かすインクルーシブな学びの場を考える」

(講師) 弘前大学教職大学院 准教授 村 元 治 氏

15:30~ 質疑・応答

15:50~ 閉会行事

研修会のお知らせ

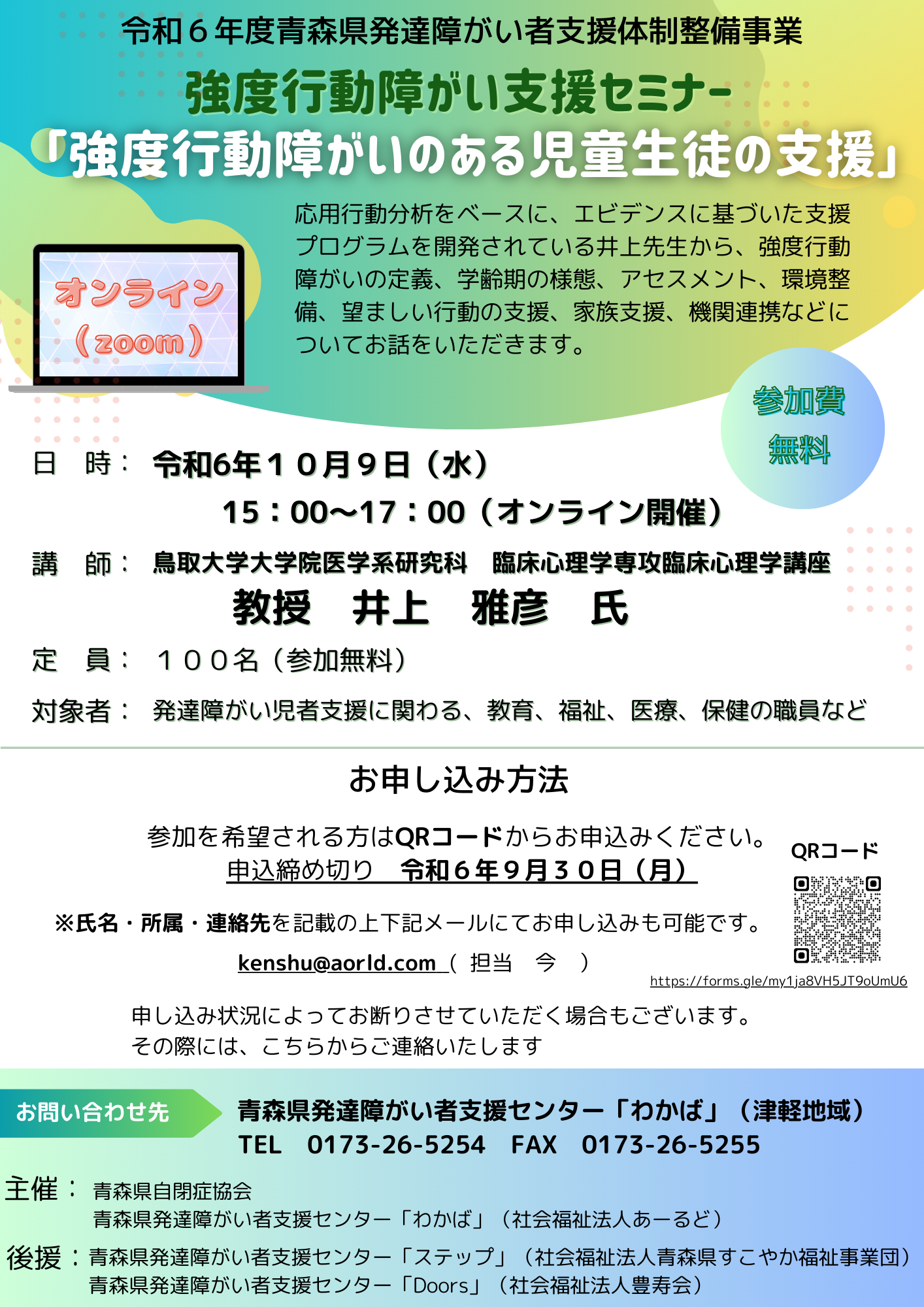

本連携協議会のメンバーである 青森県発達障がい者支援センター「わかば」(津軽地域)様から、研修会のご案内が届きました。

国の「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」のメンバーでもある 井上 雅彦 氏を講師として、オンラインで「強度行動障がいのある児童生徒の支援」を演題として強度行動障がい支援者セミナーを開催するそうです。

ぜひ多くの学校関係者様に参加していただきたいとのことでしたので、下記のチラシを参照して参加を申し込んでいただけると幸いです。

【地域支援部】西北地区特別支援連携協議会研修会 兼 県民向け公開講座

7月24日(水)、つがる市の「松の館交流ホール」をお借りして、西北地区特別支援連携協議会研修会 兼 県民向け公開講座を開催しました。

これまで、西北地区特別支援連携協議会研修会として行われてきましたが、今年度は県民の皆様にも公開し、参加者数は本校職員を除いても50人越えというここ数年では最高数となりました。小・中・高、そして保育園や幼稚園、施設関係者などたくさんの方に参加していただき、嬉しく思います。ありがとうございました。

今回は、①「子どもの「今」を捉える諸検査のガイダンス」というテーマで、本校職員であり、臨床発達心理士の資格をもつ、飯田が講師を行った後、②「アセスメントに基づいた指導・支援の実際」というテーマで、弘前大学教育学部附属学校園特別支援教室の白石公揮氏に講師をつとめていただきました。

飯田からは、2000年以降から学習や授業の工夫だけではきちんと学習に向かってくれない子どもたちが出てきて、落ち着きのなさや感情の不安定さの問題があること、学校に「愛着」障害の視点を持ち込む必要があるのではないかということを、分かりやすい書籍の紹介を交えながら話していただきました。

また、同じIQであっても検査結果を細かく読み解くと、子どもによって得意とする分野や苦手とする分野が異なることから、検査はあくまで手段であり、検査結果だけでその子を決めつけないこと、その子の困り感を知って、その子らしさを認めた上で、上がれる分だけのステップを用意すること、人の意欲の根っこには「愛情」が欠かせないことなどを話されていました。

白石先生からは、心理検査をめぐる動向(医学モデル、社会モデル、多重知能理論など)やアセスメントについての他、実際の事例を基にWISCーⅣの解釈の仕方やアセスメントに基づいた指導について、具体的に話していただきました。

数多くの実践をされている白石先生だからこそ、検査結果に基づいた「原因」の考察と具体的な「対応」に説得力があり、研修会終了後は、多くの人から「具体的でとても参考になった」という感想があがりました。

また、毎日子どもと関わっている担任の先生方は質的情報の宝庫であること、「個別最適な学び」のベースにある「認知特性」をしっかりと把握した上で、幅広い授業のあり方を検討していかなければならないことを話されていました。

猛暑の中、お集まりいただき、ありがとうございました。

令和6年度 西北地区特別支援連携協議会研修会 兼 県民向け公開講座の御案内

本連携協議会では、県の重点事業「チームで支える特別支援教育校内支援体制充実事業」の一環として、「子どもの「今」を捉える諸検査のガイダンスとアセスメントに基づいた指導・支援の実際」について、標記研修会を開催します。皆様の御参加をお待ちしております※県内在住のどなたでも参加できます。下記リンクをクリックし、案内文と申込用紙をダウンロードの上、メールもしくはFAXでお申し込みください。

案内文はこちら⇒R6西北地区特別支援連携協議会研修会ご案内.docx

1 日 時 令和6年7月24日(水) 13:30~16:20

2 場 所 つがる市生涯学習交流センター「松の館 交流ホール」

3 対 象 受講を希望する県民の皆様

4 内 容 13:30~ 開会行事

13:40~ 研修会①「子どもの「今」を捉える諸検査のガイダンス」

講師 森田養護学校 教諭 飯 田 かおり

14:20~ 研修会②「アセスメントに基づいた指導・支援の実際」

講師 弘前大学教育学部附属学校園 学習支援室 白 石 公 揮 氏

○臨床発達心理士の資格を持つ森田養護学校の先生が、お子さんの「今」の姿を捉えやすくする様々な心理アセスメントについて、簡単に分かりやすく皆様にお伝えします。

○中学校の通級指導教室で、発達障害のあるお子さんを長年指導してきた先生が、心理アセスメントに基づいた実際の指導・支援の仕方について講義します。

○「文字を書くことに苦手さがある」「よく友達とトラブルになる」などなど、日頃関わっているお子さんが示す困り感に、どのような指導・支援をしていけばよいか、きっとヒントを持ち帰ることができる研修内容となっております。

○講義の後には、付箋紙に書かれた質問に2人の先生が答える質疑応答の時間も設定しております。

◎ぜひ本研修会にご参加ください!!!

【地域支援部】令和5年度西北地区特別支援連携協議会第2回運営協議会並びに研修会が開催されました。

令和6年1月11日(木)に令和5年度西北地区特別支援連携協議会第2回運営協議会並びに研修会を開催しました。第1部の運営協議会では、一年間の本協議会の活動報告として、相談支援事業「ねっと!ひまわり」の活動報告等を行いました。また、次年度の活動予定も承認していただきました。また、今年度の巡回相談員制度の報告では、西北教育事務所の原指導主事から「指導者の接し方や指導が変わることにより、児童に変容が見られた。」「年齢が上がることで変化が見えにくくなるので、より早い段階での支援要請をしてほしい。」という話がありました。

参加者同士の情報交換を目的とした名刺交換タイムでは、2市5町の保健師さんとのやりとりや教員同士のやりとりなど、お互いに気になる情報について意見交換されていたようです。

第2部の研修会では、青森県教育庁学校教育課特別支援教育推進室の島津裕子指導主事から『特別支援教育の最新動向?!』というタイトルで講演をしていただきました。平成19年の「障害者の権利に関する条約」に日本が署名してから平成26年に締結されるまでの7年間をかけてインクルーシブ教育システムを構築するための法整備が行われていたこと、教育振興基本計画が令和5年6月16日に閣議決定されたので、青森県の計画も改定する必要があることを話していただきました。今回の島津先生のお話を聞き、今後も、本地区連協は、障害者権利条約の重要概念である『Nothing About Us Without Us(私たちのことを私たち抜きに決めないで)』を中心におき、当事者とその家族を中心におきながら活動を進めていきたいと思いました。

開催当日は、雪の中お集まりいただきありがとうございました。来年度も事務局一同本協議会の運営を一生懸命頑張ります。今後ともよろしくお願いいたします。

オンライン研修会のご案内

下記研修会がオンラインで行われます。

ご興味のある方は、下記から、パンフレットをダウンロードし、申し込みしてください。

なお、締切が9月8日までとなっております。

主催 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所

令和5年度 特別支援教育推進セミナー

「地域におけるインクルーシブ教育システムの推進-共に学び、共に育つ教育」

北海道・東北ブロック

日時 令和5年9月15日(金) 13時~17時

令和5年度西北地区特別支援連携協議会研修会開催!

令和5年7月25日(火)、つがる市生涯学習センター「松の館交流ホール」にて、令和5年度西北地区特別支援連携協議会研修会が行われました。

研修会は、公認心理師の西澤東先生を講師に招いて、【子どもの「今」を捉える諸検査のガイダンスとWISCーⅣの活用について】と題して講話をしていただきました。

西澤先生は、弘前地区の小学校で発達障害のある児童の指導に長く携わってこられました。当日は、小学校6年生に行った授業「字をうまく読めない人はどんな辛さがあるのか」を再現してくださり、参加者全員が生徒となって困難な状況を確認することができました。また、西澤先生は会場内を所狭し・・・と移動しながら、配付資料に掲載されている項目以外の、これまでの経験に基づく具体的な実践例を数多く、そして熱く紹介してくださいました。

・個に配慮しすぎると全体が崩れる。焦点化した授業が大切。

・WISCーⅣの4つの指標の結果を「授業の工夫」につなげていく。

・その子が活躍できる場面を作り、授業を工夫していく。

・きれやすい子どもへの対応時、自分が冷静でいることが大事。

・きれやすい子どもを見ているときの 自分の「まなざし」が大切。否定的な目で見ていないか・・・。

慈しみのまなざしでしっかりと向き合おう。そうすると周りの子どもも変わってくる。

・・・というように、今後の実践に役立つ内容が満載の有意義な時間となりました。

また、休憩時間には参加者同士が気軽に情報交換を行うための「名刺交換タイム」を設けました。会場各所で多くの参加者が談話する様子が見られました。

今回の研修会には、森田養護学校職員の他、西北地区の保育園・小・中・高等学校職員、各市町村教育委員会、保健師、福祉関係者など、子どもの発達支援、教育、療育にかかわるたくさんの方々が参加しました。参加者の皆様にとって実りある研修であったと思います。

猛暑の中参加いただきまして、ありがとうございました。